観る

あとで読む一覧 📖

スケジュールはもう決まった?

2025

(fri)

(sun)

2025

(thu)

(mon)

2025

(fri)

(mon)

2025

(fri)

(sun)

2025

(sat)

(sun)

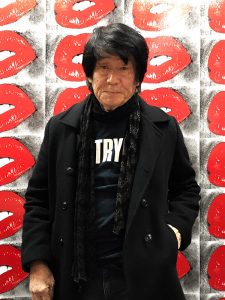

今年、日本を代表する写真家・森山大道氏についてのドキュメンタリー映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』が公開されました。この映画の公開に際し、<トーキョー カルチャート by ビームス(TOKYO CULTUART by BEAMS)>では4月29日(木)〜5月23日(日)の間にポップアップを開催していたんです。今回はその会場に2組のゲストを呼んで、森山大道氏がどんな人物なのか、お話を伺ってきました。いままで、幾度も協力してきたBEAMS(ビームス)という視点を通して、森山大道氏の魅力を探ります。

桑沢デザイン研究所卒業後、デザイン事務所「ナカムラグラフ」を経て、2016年に「白い立体」として独立。雑誌や書籍のデザイン、展覧会ビジュアルのアートディレクションなどを中心に活動している。アーティストとして紙や本をコラージュした作品を数多く発表しており、2017年に

― 森山さんの作品を意識し始めたのはいつ頃でしたか?

吉田 初めて作品をしっかり見たのは18歳でした。地元は広島県なのですが、パルコにあるリブロという本屋で『新宿』を見たのが出会いです。新宿の独特な雰囲気と怖さもありましたが、グラフィカルで強く、単純にカッコいい写真だなと。大胆に街を切り取っているという感覚がとても印象的でした。

― 森山さんの写真は吉田さんが生まれるずっと前から、時代を超えて愛されていますよね。

吉田 愛されることに理由はあると思うのですが、森山さんにお会いして感じたのは、何よりも撮ることを一番に考えている方なのだなということでした。評価するのは勝手にどうぞというか、そんなことよりも、まず撮りに行くよという雰囲気です。写真を撮ることをとても愛している印象を僕は勝手に感じていました。

― 森山さんは街を歩いて、路上での発見を撮影されていますよね。いままで見たことがあるような被写体が写真に写っている訳ですが、吉田さんが森山さんの写真を見た時に感じるのは、既視感や親近感ですか? それとも新しさでしょうか?

吉田 路上や街は変化してないようで毎日変化していて、新しい対象なのだと思います。自分が体験したこと見たことが記憶に残っていて、どこかで繋がり合って、新しさや身近な感覚を感じるのかなと思いました。

― 吉田さんは、森山さんの『新宿』のみを素材にコラージュした『新宿(コラージュ)』という作品をつくられ、出版時には「Bギャラリー(B GALLERY)」で展示をされましたね。

吉田 その前に、一度『ブルータス』の企画で森山さんの写真をコラージュさせてもらいました。その後、写真集『新宿』を1冊まるごと許可なくコラージュさせてもらい、のちに森山さんに見ていただきました。制作している途中で感じたのは、森山さんが撮った新宿を、また僕が歩いて切っていく感じで、スナップという行為とコラージュという行為が似ているなと。それを森山さんに話したところ、「基本的にはスナップとまったく同じで、コラージュすることで街は二度も三度も生き返るよね」と言ってくださり、嬉しかったのを覚えています。

― 森山さんに会ってみて、どのような印象を受けましたか?

吉田 とにかく優しい方というか、ちゃんと向き合ってくれる方、そんな印象を感じました。見ず知らずの人が勝手に自分の作品を切って持ってくる….それを1枚1枚しっかりと見てくださって。そんなこと普通はいい気分ではないと思うのに、本当に丁寧にしっかりと見ていただいて。かけてくれる言葉ひとつひとつに、すごく優しさが溢れているなと。また「作品見れば人柄はわかるよね」とおっしゃってくれたのも印象的です。

― つくる過程では、何度か打ち合わせをされたんですか?

吉田 まるごと1冊つくってから手紙と一緒にお送りしました。手紙でも何度かやり取りをしたのですが、森山さんは字もすごく素敵です。いま上映されている映画でもそうなのですが、なんでもいいよではなくて、ちゃんと見て、自分がいいと感じれば後は信頼して任せてくれる、そんな懐の大きさも素敵だと思います。

― 任せてもらっている感覚があったとのことですが、当時は吉田さんも駆け出しのころでしたよね。

吉田 その頃はちょうど独立したタイミングで、仕事もないので毎日『新宿』をコラージュする日々を1ヶ月くらい続けていました。本にすることと、展示したいことをお話して、許可をいただきました。「あとは好きなようにお任せします」とおっしゃってくださったのですが、僕の中ではいいプレッシャーになり、「いい本にしたい、いい展示にしたい」と強く思うようになりました。

― 『新宿(コラージュ)』はどうしてつくろうと思ったんですか?

吉田 『ブルータス』のお仕事で感じたのですが、森山さんはものすごい数の写真を撮られていて、ちょっとだけコラージュしましたで、終わるというのはなんだか失礼な気がして。森山さんの写真ともう少し向き合ってコラージュできたらと思ったのがきっかけです。

― 吉田さんの作品を森山さんも気に入ってくれたんでしょうね。

吉田 お見せしたら「ここまで切られたら爽快だね。気持ちよくていいね」と言ってくださって。対談の機会をいただいたりして、普通はありえないことですよね。僕は森山さんの写真を気持ちよく盗ませてもらった気持ちです。「僕が路上で切り取ったのを、君がまた切り取って新しい新宿になる。それをまた僕が撮れば、また新しい新宿になる。そのスパイラルができたら面白いよね」と言ってくださり、とても嬉しく思ったのを覚えています。何回切り取っても新宿は新宿のままで。欲望に満ち溢れていて、泥臭いところもあれば、カッコよさもある。街がどんどん変化して、循環するなんて素敵ですよね。

― 公開された森山さんのドキュメンタリー映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』では、最初の写真集を復刻させる裏側を追うというストーリーでしたよね。

吉田 映画を観て思ったのは、お会いした時と何も変わっていないなってことでした。自然で本当にあのままの方だなって。写真は写真集になると、また違う作品に生まれ変わると思っています。紙質や印刷によってはまた違う印象になるのと、特にモノクロの世界ですし、黒の印刷の表現で印象がまったく違うものになるだろうなと。1冊の本をつくるには、沢山の人が関わっているということが改めて分かる映画でもありました。

― 映画では実際にスナップに向かうシーンもありましたね。

吉田 コラージュでも路上スナップでも偶然の瞬間があると思うのですが、森山さんが「偶然といってもどこか必然を持っていないといけなくて、それは自分の経験とか身体にあるいろいろな必然みたいなもので、それをベースにカメラを持って行くと、偶然に出会う」とおっしゃられていて。「偶然性というのうのはストリートでの写真にとっては、ほとんど生命みたいなもので、なかなか上手くいかないんだけどね」とも。撮れなかった日はコーヒーを飲むし、ただ歩くとおっしゃってました。そんな話と撮影している姿を見ると、自分なんてまだまだで、頑張らないとなって思ってしまいます。

― 森山さんは量を撮ることも大事と言われていますよね。

吉田 量は人それぞれだと思うのですが、好きだからだけでは続けることもできないし、何かを続けることも才能だと思っています。映画での印象もそうなのですが、本当に写真が好きなのだなと。対談させてもらった時に「いいなと思って撮ったものは、意外とよくなかったりする」ともおっしゃられていて。選ぶ時に「いまのなんだっけ!?」っていうのがあって、それはもう一度歩き直している感覚だとお話されていました。1枚の写真で2回も歩いている。森山さんは量も撮られるから、そのような気持ちで写真を選んでいるのだと知った時に驚いたことを覚えてます。

― 今回は、映画の公開を記念して、で色々とアイテムをつくっています。そういうのもファンとしては楽しみのひとつですよね。

吉田 森山さん自身も、Tシャツになったり、別のものになったりするのが楽しみみたいなことはおっしゃられていました。嫌がる写真家やアーティストはいると思うのですが、「いいよ、使ってよ」みたいなのがすごく森山さんらしいですよね。写真は写真で何があってもそれは変わらないから、写真がまた何か違う形で生まれ変わることを楽しんでいるのかなと思っています。

― タイトルには、吉田さんもお好きという森山さんの名言「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい」が使われていますよね。難しい言葉ですが、意味はどのように受け取っていますか

吉田 普通に考えると「過去はいつも懐かしく、未来はつねに新しい」だと思うのですが、意識の中では過去も未来のこともぐるぐると循環して現在を生きていて。森山さんもおっしゃっていたのですが、「過去から教えられるという言い方があるけど、そういうふうに考えてもしょうがない」と。過去が戻ってきて未来を追い越すくらいのことが起こり得るし、「過去や未来やなんてとらわれるな!」とも言われているような気もしています。これは自分の勝手な解釈ですが…。

― では、最後に吉田さんが思う、森山さんの魅力をお聞きしてもいいですか?

吉田 僕は森山さんのことを昔から深く知っている訳ではなかったので、お会いしてからちょっとずつ知っていった経緯があります。それで、作品はもちろんですが、取り組む姿勢やお話した時の言葉や雰囲気に魅力を感じました。

― アーティストが惚れるアーティストって感じですね。

吉田 本当にそうですね。こんな大人になりたいと素直に思ってしまいます。写真とはまた違う包み込んでくれるような印象が僕はとても好きです。

の販売員を経て、2008年の立ち上げ時からに関わる。現在はディレクターを務め、イベントの企画から、アーティストグッズなどのアイテム制作も担当している。

での販売員を経て「Bギャラリー」へ。独学でアートを学び、キュレーターとして国内外のギャラリーや公立美術館等、様々なジャンルのアーティストの展覧会企画を担う。長年ディレクターなどを務めた後、2020年にBEAMSを退社。現在、自らのギャラリー「Roll」をオープンし、企画展を開催中。

― BEAMSが最初に森山さんを取り上げたのはいつ頃でしたか?

藤木 2011年が最初ですね。当時は『にっぽん劇場写真帖』や『狩人』といった写真集の値段が高騰していて、若い人たちが見れないというジレンマが、森山さんご本人にあって。それならペーパーバックという簡易な本でつくろうというタイミングで、その時に担当編集者からお話をもらったので、ぜひやりましょうと「PAPERBACK'S/DAIDO MORIYAMA」という展示をやりました。BEAMSには若い人が来るし、写真集が2000円ぐらいで買えるというのも大きかったですね。

― 当時の価格を考えると、破格ですよね。

藤木 せっかくだし、本だけでなくポスターも作ろうという話になって。オリジナルプリントはすごく高いんですが、ご本人は気軽に買って欲しいって気持ちもあったので、『狩人』などの名作の中から10種類ぐらいをシルバーの紙にシルクで刷ったんです。森山さんがサインも入れてくれて。この年は3.11があって新宿の街も大変な状況だったので、盛り上げたいとも思っていましたね。

小川 藤木さんがいた時から、「Bギャラリー」は写真のギャラリーっていうイメージができましたよね。

藤木 写真自体を本格的にやり始めたのは2007年くらいです。絵画が一番好きなんですけど、写真は無視できない存在じゃないですか。いまはSNSで誰でも写真を撮って発表するし、写真家とそうじゃない人の基準がわからない時代なので。そういう時代だからこそ、BEAMSが取り上げる必要があると思って、僕が最初に始めました。お客さんも関心があるし、安く買えるし、森山さんといえば新宿という印象もあるしで、それは盛り上がりましたね。

― 過去に何回ぐらい大道さんを取り上げてきたんですか?

藤木 「Bギャラリー」では、寺山修司原作の映画『あゝ、荒野』が公開された2017年と2011年の2回ですね。『あゝ、荒野』の時は、新たに撮り下ろしてもらいました。デザインは森山さんの映画にも出ている町口覚さんで、『あゝ、荒野』のヒロインを務めた木下あかりさんに新宿を歩いてもらって、撮影して展示をして。ボクシングの映画だったんで、闘って平衡感覚がなくなったみたいに斜めの画角にして展示したりしたんですが、それもすごく喜んでました。いまでは考えられないくらい、チラシに制作費をかけましたね(笑)。

― ではいかがでしたか?

小川 2月に原宿にあったお店がクローズしたんですが、最後に『Orizuru』の出版記念をやりました。それで、今回ですね。社長の設楽も森山さんのファンというのもありますが、藤木さんが築いた繋がりを引き継がないと、というのはすごく感じています。最初にしたというのが一番すごいので。

― BEAMSと森山さんの取り組みは、藤木さんが最初に始められたんですね。

藤木 森山さんは人を選んで、信用している人としかやらないイメージがあるんですよね。写真展や本は、本当に一部の人たちでつくっている印象です。でも、一度そこを通れれば、受け入れてくれます。

― おふたりが思う、森山さんのすごさってどんなところにあるのでしょう。

藤木 森山さんは言葉の人でもあります。公開された映画でも使われている「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい」という言葉はもちろんですが、僕にはもっと好きな言葉があって。それが「量のない質はない」という言葉なんですけど。つまり、量がないとそもそも質はないんだと言っていて。森山さんって、ずっと新宿を撮り続けているじゃないですか。同じ場所をずっと続けていくって、好奇心がないと続けていけないと思うんですよ。ずっと同じ場所を見続けて、量を撮るというのがすごいなって。

小川 森山さんだからこそ言える言葉ですよね。

藤木 そう。写真って言葉で伝えるのが難しい。でも、森山さんはどちらもできる。写真もできて、言葉でも端的に説明できるっていうのも世界的な写真家として評価されている理由の一つだと思います。荒木(経惟)さんしかり、写真と言葉の両方ができるというのは、一流の条件なのかなと。

小川 ファンの幅も広いですよね。世代はもちろんのこと、世代を縦軸だとすると、カルチャーとか写真好きの横軸への広がりもあって。ストリートではスケートブランドのデッキに写真が使われていて、美術館でも展示されているという。

― で展示する際もやはり感じましたか?

小川 展示していると普段はBEAMSに来ないような年齢の方も来られるんですよ。ずっと森山さんを追いかけているような、上の世代の方がカメラをぶらさげて。そういう風景を見ると、改めて影響力があるなって感じますね。原宿にあったを閉める際に最後にやった時も、「原宿でやるのに意味があるな」って鑑賞者が想像して言ってくださるんです。森山さんの写真は、言葉にせずとも、いろいろなことを想像させてくれますよね。

― 「B GALLERY」と、どちらも捉え方が異なるのかなと感じました。現在はレーベルが同じ建物に集約されていますが、ふたつのレーベルの違いはありますか?

小川 昔はそれぞれでやっていたのですが、いまは藤木さんが抜けたのを引き継いで線引きがない状態です。原宿のがクローズして新宿に移行したので、原宿で開催していたような展示をする箱として「B GALLERY」が機能しています。とノリは変えずにやっていくと。

藤木 はアートを買い付けたり、ものに落とし込んだりするのがうまいなって思っていて、アートバイヤーってイメージがあります。僕は売らない展示とかもあったんで(笑)。純粋に美術をやりたくて、グッズをつくりたいっていう思いはなかったので、本とかの方が多かったですね。展覧会にこだわっていて。その人の表現をどう見せるかが僕のすべてでした。お金はいらないから、好きなことをやらせてくれ。作家も人生かけているんだから、こちらも本気で向き合っていました。

小川 藤木さんは本当に作家の信頼が厚かったと思います。僕らとはまたベクトルが違う感じというか。

藤木 新作の発表にも心がけていましたね。ゼロから考えて企画を一緒につくっていきましょうみたいな感じで、写真で言えば、操上和美さんやロバートフランクを取り上げた映画の際もそうでした。操上事務所に3年ぐらい通って、ようやく自分の企画を承諾してくれたのを覚えています。

― 現在、「Bギャラリー」とが入っている「ビームス ジャパン(BEAMS JAPAN)」は新宿にあります。森山さんの捉える新宿と比べて、違いや似ているところを何か感じますか?

小川 僕にとっての新宿のイメージはこの「ビームス ジャパン」。ここには、混沌というひとつのテーマがあって、そこが共通しているのかなって思っています。そんなにかけ離れているイメージはなく、自分のしている仕事も混沌だし、森山さんが撮る写真も混沌しているしと、勝手に思っています。

藤木 森山さんが表現する新宿と自分が思っている新宿に違いはないですね。目で見ているものと印刷物という意味での違いはあると思います。ですが、お酒が好きだったりするので、森山さんが撮っている新宿に違和感はないです。この辺はキレイだなとは思いますが。

小川 藤木さんはゴールデン街にいる時間の方が長かったんじゃないですか?(笑)。

藤木 あっちは深夜と早朝ってイメージですかね。ここはお昼で生活の中の時間っていう印象があるかも。ゴールデン街は好きな新宿です。

― では、今年公開された森山さんのドキュメンタリー映画の感想をお聞きしたいのですが。

藤木 試写会で観たので、少し曖昧なのですが…。1冊の本ができるまでの林業とか本の話が中心の印象でした。本は木から作られているというのを改めて確認したのですが、文字のテロップが多くて少し説明的にも感じました。ただ、本の制作工程を細かく知れたので、キュレーターとして学ぶことが多くありました。

小川 質と量の話にも繋がるかもしれないんですが、カメラを常に構えているのが印象的でした。写真家のセンスって技術もあると思いますが、その時にその場所にいるっていうのもセンスだと思っていて。何気ない日常もその場にいないと撮れないわけですし。常に動いている感じで、それができているのがすごいですよね。

藤木 「Bギャラリー」で働いている時は、よくバスで通っていたんですけど、たまに森山さんを見かけていて。いままで話した通り、常にカメラを構えていましたね。面白いと思ったらバンバン撮る。でも、嫌味がないというか。

― 映画のタイトルは名言から取られた『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』です。

藤木 この言葉にはいまっぽさも感じますよね。写真は撮った瞬間から過去になっていくという絶対があって、その記録性からは逃れられないメディアということもありますが、何もかもが統一されて違いが感じにくくなってきている時代だからこそ、一見矛盾にも聞こえるこの言葉は若い人にも伝わるんじゃないかな。SNSで何かを発信するという行為は、過去を新しく見せているよね。

小川 新宿の街も時代性をあんまり感じない土地ですよね。知識もなく、これは昨日撮った写真っていわれても、そんなに分からない気がするんですよね。それもすごいですよね。

藤木 写真は嘘つきですからね(笑)。でも、みんなそれが心地いいんだと思うんですよ。SNSとか、やっぱりドラマチックに見えますし。

― 映画に連動して、ではポップアップストアが始まりましたよね。いつ頃から動かれていたんでしょう。

小川 当初は映画の公開が2020年の夏予定だったので、2019年の秋に映画の試写を見たのがスタートです。グッズは普段より幅広く、ピクチャープレートもつくっています。普段はつくらないアイテムなので、新しい試みができたなと。こちらから何をつくりたいかを伝えて動き出すんですが、森山さんはグッズに関しては藤木さんが言ったように…

藤木 寛容ですね。森山さんはアンディ・ウォーホルが好きだと聞いたことがあります。自分の手の中で大事にするのではなく、模写して広めたいっていう想いがありますよね。印刷物になった写真が変容していくのを面白がられているふしもあって、ポスターとか本みたいな印刷物がお好きなんですよ。作家によってはいろいろと厳しかったり、難しいこともあったりするんですけど、知らずに買ってくださる方もいますからね。

― BEAMSが森山さんを取り上げ続けている意味ってどんなところにあるとお考えですか?

藤木 やっぱり、2011年にご一緒したことが大きかったですね。森山さんがやっていることが高貴なものに見られていても、本人はあくまで印刷物だと思っていて。それだったらBEAMSに来る若い人にちゃんと見せて、買える値段で届ける。その想いがあるから一緒にやりたいなって思ったんです。世界的な写真家ががファッションだけでなくカルチャーも大切にしているBEAMSと組むという必然性もあるし、新宿という土地と写真とファッションの絡み合いは自然だと感じていました。

小川 僕が来る前に考えていたことをすべて言われました(笑)。美術館でやるのもいいと思うんですが、こういう場所でやるのも入り口として意味がありますよね。

藤木 森山さんもファッションがお好きなんですよね。ファッションブランドとの取り組みもよく見ますしね。森山さんにとっても自然だったのではないかと思います。僕はBEAMSの持つ大衆性というのが、すごく好きなんです。有名なギャラリーよりも人が来るし、世代の幅の広さもある。その大衆性と森山さんの量は合致するのではないかなと思っていて。でも、最初は社内では森山さんと組むことを驚かれたんです。

― 大衆性って文化の一部としてすごく大事ですよね。

藤木 ウォーホルはバンドを結成したり、パフォーマンスをしたり、プロデューサー的な役回りでアートの敷居を下げましたよね。でも、森山さんは写真だけでここまで表現を広げられていて、すごいなと思います。なによりも本人が飽きてないってのがすごい。ずっとカレーを食べてるみたいな感じですからね(笑)。普通はたまにはハヤシライスにだっていきたいじゃないですか。それでも、写真を撮るということを続けていること、それが森山さんの一番の功績だと思いますし、尊敬しています。

森山大道さんのアイテムはこちらからご覧ください。

森山大道ドキュメンタリー映画

『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』

オフィシャルサイト:https://daido-documentary2020.com/

デザイナーの経験を経て、写真家の岩宮武二と細江英公に師事。1963年よりフリーの写真家として活動を開始し、雑誌や写真集などで多数の作品を発表し続けている。1967年に『にっぽん劇場』で日本写真批評家協会新人賞を受賞した以降、国内では毎日芸術賞や朝日賞、海外でもドイツ写真家協会賞やハッセルブラッド国際写真賞など、多数の受賞経験がある。大胆なフレーミングとアレ・ブレ・ボケと称される独特な作風は、国内外で大規模な展覧会を開催するなど、鮮烈なイメージを残し続けている。

カルチャーは現象。誰かと何かが出合って、

気づいたらいつもそこにあった。

世界各地で生まれる新たな息吹を、

BEAMS的な視点で捉えて、育みたい。

きっと、そこにまた新たなカルチャーが

生まれるから。