a fashion odyssey | 鶴田啓の視点

センスの所在

"MR_BEAMS"とは、ファッションをきちんと理解しながらも、

自分の価値観で服を選べる

"スタイルをもった人"のこと。

と同時に、決して独りよがりではなく、

周りのみんなからも「ステキですね」と思われる、

そのスタイルに"ポジティブなマインドがこもった人"のこと。

今回立ち上げたオウンドメディア#MR_BEAMSには、

私たちビームスが考える理想の大人の男性像と、

そんな理想の彼が着ているであろうステキな服、

そしてMR_BEAMSになるために必要な

洋服にまつわるポジティブな情報がギュッと詰め込まれています。

本メディアを通じて、服の魅力に触れていただいた皆様に、

ステキで明るい未来が訪れますように……。

a fashion odyssey | 鶴田啓の視点

「伊達や酔狂」

この言葉には、良い意味がほとんど思い当たらない。

現代において「伊達男」という響きは華美で見栄っ張りでカッコつけ過ぎているイメージに繋がるだろう。また、今では「着道楽」程度の意味になってしまった「ダンディ(英:dandy)」という言葉も18世紀後半~19世紀前半にかけての英国で、貴族のライフスタイルを模倣しようと励んだ中産階級を語源としており、本来は浮世離れというか常軌を逸した自己陶酔ムードが多分に含まれる。「酔狂」に至っては、悪ふざけの態度や人をからかう悪意に近い匂いがするので、やはり良い言葉だとは思えない。そもそも、このワード自体「伊達や酔狂でやっているわけではない」という否定文に含まれることが殆どなので、「伊達」も「酔狂」も真面目で実直なイメージの対極に位置する言葉なのだろう。ともかく、日本では「他人の目や身なりだけを気にする、中身が伴わない」=「伊達」という人間に対して、昔から冷ややかな目線を送ってきた。

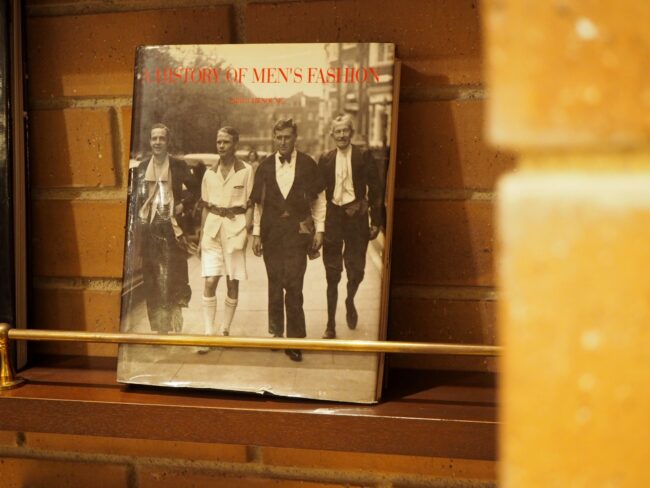

ここで、下の写真をご覧いただきたい。 ビームス 銀座店の一角にある洋書コーナーを写している。「A HISTORY OF MEN’S FASHION」と題されたこの一冊はパリのFlammarion社が1993年に出版したもので、稀代のダンディであるボー・ブランメルに端を発するメンズファッションにおける変革の歴史を紐解いたものだ。各ピリオドごとにカルチャーや背景を掘り下げつつ、時代の変わり目に現れる革新的なデザイナーについても触れている。…と、まぁタイトル通りの(もちろん優良な)内容なわけだが。

ビームス 銀座店の一角にある洋書コーナーを写している。「A HISTORY OF MEN’S FASHION」と題されたこの一冊はパリのFlammarion社が1993年に出版したもので、稀代のダンディであるボー・ブランメルに端を発するメンズファッションにおける変革の歴史を紐解いたものだ。各ピリオドごとにカルチャーや背景を掘り下げつつ、時代の変わり目に現れる革新的なデザイナーについても触れている。…と、まぁタイトル通りの(もちろん優良な)内容なわけだが。

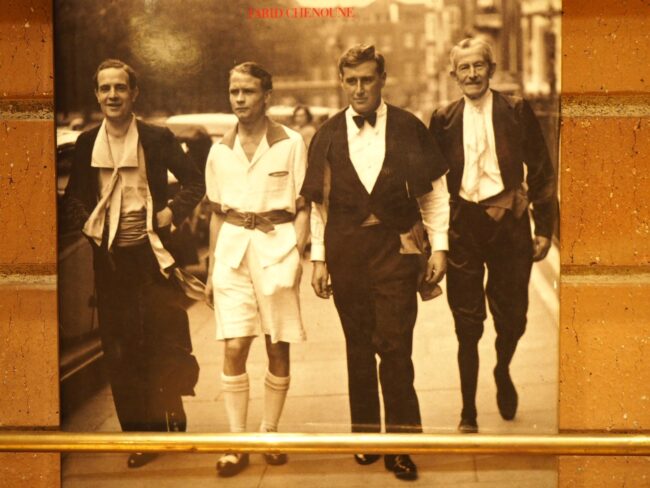

表紙に使われている、この写真。有名な一枚なので見たことがある方も多いだろう。僕は10年以上前(20代後半?)に、この写真を始めて見たとき、四人の紳士(正確には右にもう一人、ノースリーブジャケットに半ズボンを着た五人目がいるのだが見切れている)の異様な出で立ちに正直かなり驚いた。そのあとで写真のクレジットを見て、二度驚いた。

古典的なテーラードアイテムをほとんど解体してしまっている四人の衣装はMartin MargielaやThom BrowneやYohji Yamamotoによるものではなく、「Men’s Dress Reform Party」(以下MDRP)のメンバーを1937年に写した一枚だったからだ。MDRPとは1929年にイギリスで設立された団体で、聖職者や医者、学者、芸術家など地位も名誉もある大人が主要メンバーとなっている。彼らはメンズファッションの機能性向上、つまり「暑さが厳しい季節はもっと涼しく快適に過ごせるように」と、伝統主義で非合理的な(たとえばスリーピースのスーツやモーニングなど)当時の堅苦しいメンズ服の撤廃キャンペーンを訴えていたのである。メンズ服の原型が発祥した本家イギリスで、この運動が今から100年近く前に行われていたこと自体が衝撃であるが、もっと驚きに値するのは写真の彼らが纏う脱構築的な前衛デザインが「反抗的な精神性(=アヴァンギャルド)ではなく、純粋に快適さを求める肉体的なものだった」という点にある。 つまり、これこそ「伊達や酔狂でやっているわけじゃない!」ということだ。単なる着道楽ではなく、社会運動としての装い。上の写真から少し遡った時代にココ・シャネルやポール・ポワレが女性をコルセットから解放したのと同様、MDRPのメンバーたちは「自分たちも窮屈で暑苦しいスーツから解放されたい」という欲求を更に純化させて「もっと涼しい方が健康にも良いのだから、ジャケットの袖は半袖にして、男にもスカートや半ズボンを穿かせろ」と真面目に訴えたのである。しかも社会的な地位が高い彼らメンバーが、21世紀に僕らが見ても驚くような(半分壊れた)格好でロンドン市内を練り歩くということ自体、よほど強い気持ちがなければ実行できまい。結果としてMDRPの主張は当時としては急進的に過ぎたのか、半袖半ズボンで大人が街を歩くようになるには、その後数十年以上の時間が必要だった。

つまり、これこそ「伊達や酔狂でやっているわけじゃない!」ということだ。単なる着道楽ではなく、社会運動としての装い。上の写真から少し遡った時代にココ・シャネルやポール・ポワレが女性をコルセットから解放したのと同様、MDRPのメンバーたちは「自分たちも窮屈で暑苦しいスーツから解放されたい」という欲求を更に純化させて「もっと涼しい方が健康にも良いのだから、ジャケットの袖は半袖にして、男にもスカートや半ズボンを穿かせろ」と真面目に訴えたのである。しかも社会的な地位が高い彼らメンバーが、21世紀に僕らが見ても驚くような(半分壊れた)格好でロンドン市内を練り歩くということ自体、よほど強い気持ちがなければ実行できまい。結果としてMDRPの主張は当時としては急進的に過ぎたのか、半袖半ズボンで大人が街を歩くようになるには、その後数十年以上の時間が必要だった。

何が伊達で、何が酔狂であるか。人の見た目だけでは判別できない。MDRPに限らず、時代感覚を備えて社会に対して問題意識を持ち、要点に対して自分なりにコミットできる人の姿勢には、むしろある意味での「大人っぽさ」すら感じる。結局「人は見た目ではない」という結論になるのか。ふざけた格好に見えても、本人至って大真面目ということもありうる。「見た目は少し変わった感じだが、話してみると信頼できる大人だった」というギャップであれば歓迎ムードだが、「見た目は大人っぽく整っているのに、いざ付き合ってみると幼稚だった」では相手も弱り切ってしまうことだろう。勿論、メンズ服の根底にはT.P.Oがあるので、洋服の用途と自らの立場や状況を照らし合わせてみることも必要だ。

まずは自分の内面を棚卸してみることが、大人っぽさへの第一歩というところか。

a fashion odyssey | 鶴田啓の視点

センスの所在

a fashion odyssey | 鶴田啓の視点

ロストバケーション②

a fashion odyssey | 鶴田啓の視点

ロストバケーション①