共感覚とは、ある刺激に対して通常の感覚だけでなく異なる種類の感覚をも生じさせる一部の人にみられる特殊な知覚現象をいう。 例えば、共感覚を持つ人には文字に色を感じたり、音に色を感じたり、味や匂いに、色や形を感じたりする(『Wikipedia』より抜粋)。

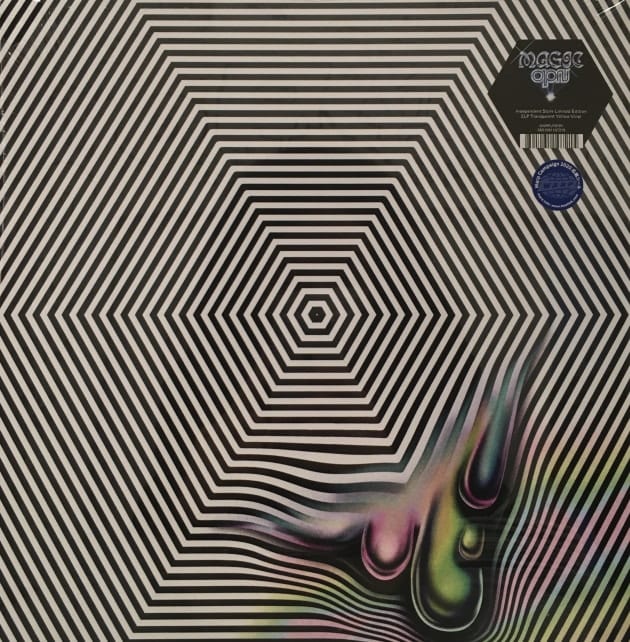

鬼才ダニエル・ロパティンによるプロジェクトOneohtrix Point Neverの新作『Magic Oneohtrix Point Never』がリリースされました。

彼の作品を聴いていると、たびたび上記の共感覚というものについて考えてしまいます。音だけの情報にも関わらず、まさにその彼の描いた世界が、頭の中に映像として浮かんでくるようで圧倒されてしまうからです。今回は架空のラジオ局がウイルスにかかって変身していく様子をイメージして創ったそう。ラジオのお決まりの文言からニューエイジを思わせる音の断片、ノイズに混ざるノスタルジックなニューウェイヴやトラップといったポップソングが混在していきます。まるで質感まで浮かび上がってくるような強烈さと、穏やかな心地良さを併せ持った内容でした。

また、最近リリースされた作品としては、

Oliver Coatsの『Skins n Slime』

Actressの『Karma & Desire』

もそれに当てはまりそうです。物語性があり架空の映画音楽のような趣を感じ、同じように頭の中で映像がぼんやりと浮かんできます。

実際には、何らかの共感覚を持つ人の割合は「2000人にひとり」、「300~700人にひとり」、「200人にひとり」など様々な推計があり、近年は「23人にひとり」という報告もあるそうで、すべての人がその感覚を持ち合わせているわけではないようです。しかしながら、実際に似たような感覚を覚える方は多いのではないでしょうか。身近な例でいえば、ジャケットデザインと音楽との関連性や、“甘い歌声”、“苦い体験”といった言語表現にも通じるところがあると思います。

この言語表現という観点で興味深い話があります。言語学者のロマン・ヤコブソンは、すべての語彙というのは“比喩”の組み合わせによって成り立っていることを説きました。また、これに注目した文化人類学者/哲学者のレヴィ・ストロースや中沢新一は、この“比喩”というのは、人類がネアンデルタール人から新人に進化する段階で身につけたもので、この能力によって創造というものが生まれたと述べています。四季の移ろいと、人生や心の動きを重ねることで繊細な美を表現する俳句や詩、文学などはそれを良く表していると思います。何か新たなものを生み出すときというのは異なる物事が組み合わさることによって生まれるという、よく言われる定説とも結びつきますね。

つまり、創造というものと共感覚というものの間には、深い部分で通じるところがあるのではないかと思うのです。だとすると、我々が音楽を聴いて映像が喚起されるとき、創造力を働かせて感動しているのかと思いを巡らせてしまいます。また、音楽から映像を喚起するというところには、記憶という部分にも深い関係があると思います。音からリスナーそれぞれの記憶に結びつき、またそれに合わせて、その他の感覚(=共感覚)が混ざり映像が紡がれていくのだろうと推測出来ます。そしてそれはそれぞれの体験や感性の違いによって違う映像になっていそうで面白いですね。しかしながら、それらの中で普遍的な共通項があるからこそ共感が生まれ、作品として愛されていくのだろうと思うと、それもまた素敵なことだなと感じてしまいます。

改めてこの共感覚を意識して、皆様も上記の彼らの音楽を聴いてみてはいかがでしょうか。これまでと違った“味わい”を感じられるかもしれません。