皆さん『SoundCloud(サウンドクラウド)』というサービスはご存知でしょうか?

平たくご説明すると、音声をネット上で共有できるというサービスで、

『YouTube』の音楽版と思っていただくとわかりやすいでしょうか。

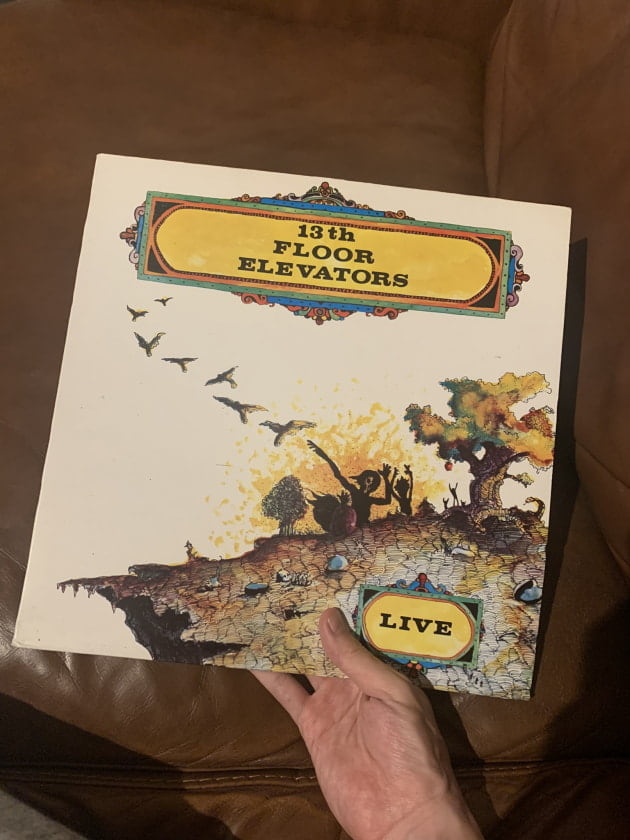

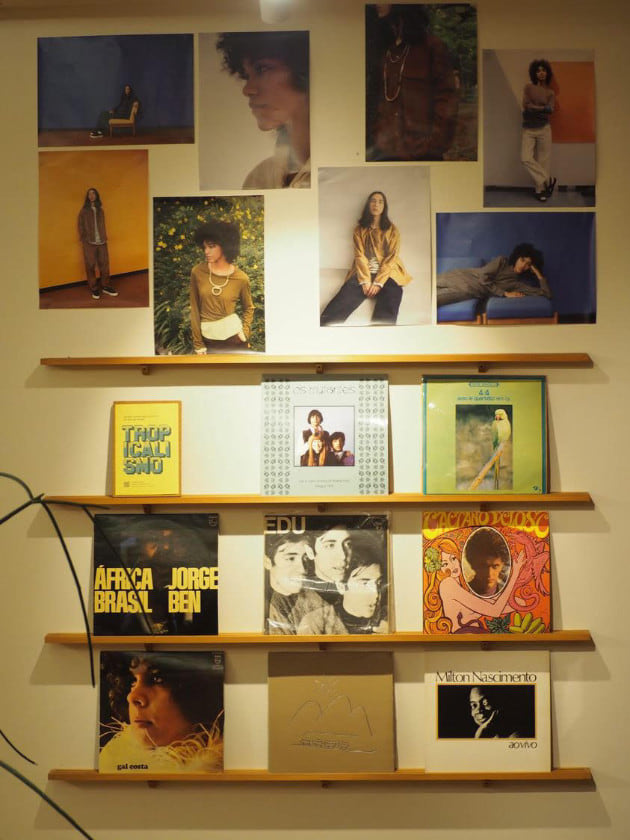

この『SoundCloud』上にPilgrim Surf+Supplyもアカウントを持っていて、

プレイリストを不定期で公開しています。

オーナーのクリスによるプレイリストは聞きごたえ抜群。

是非皆さんにも楽しんでいただこうと今回ご紹介させていただきます。

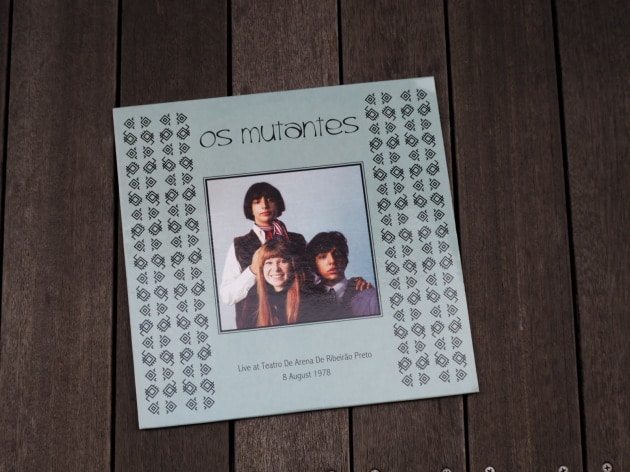

知らないアーティストが続々と出てくるプレイリストで新たなアーティストと出会える!ということで、

更新を心待ちにしているコンテンツです。

プレイリストにはそれぞれテーマがあって、季節や気分だけでなく、Pilgrim Surf+Supplyのシーズンテーマに沿ったものまで、

様々なお題でクリスがピックアップしたミュージシャンがまとめられています。

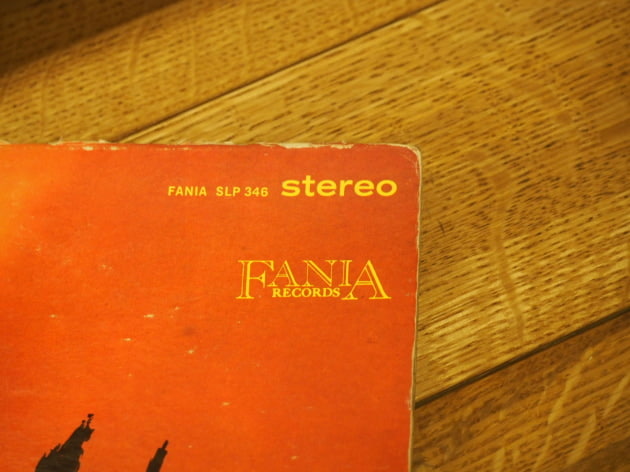

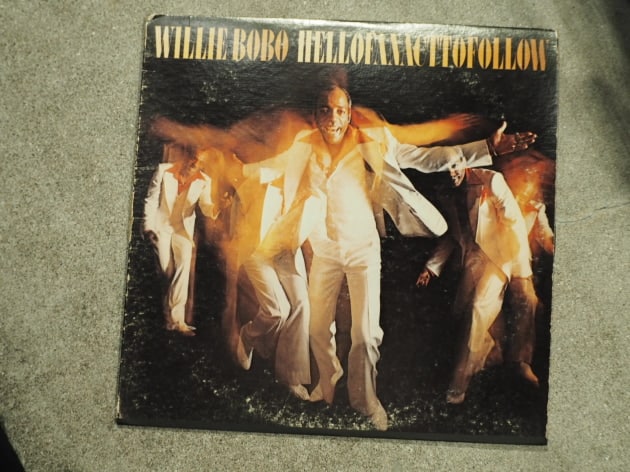

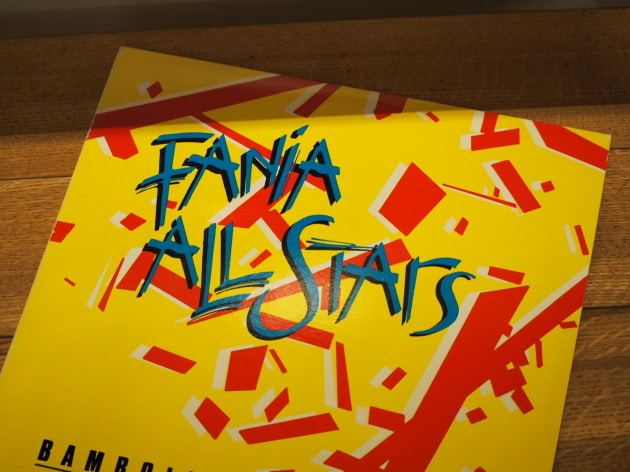

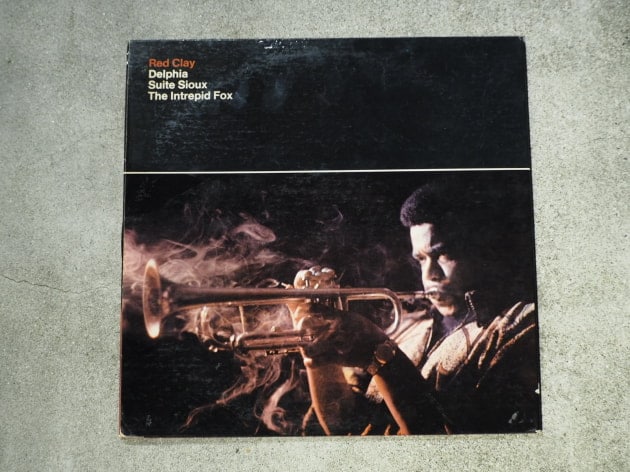

例えば「Wake Up Everybody」というプレイリストでは、R&Bとファンクに注目してまとめられています。

タイトル通り、朝起きてコーヒーを片手に再生すると心地よい一日の始まりを楽しめるような内容。

(ジム・ジャームッシュや某ハイブランドの香水CMで聞き馴染みのある方が多いだろうNina Simon - I put a Spell on Youや、バキバキのベースサウンドがたまらないファンクの伝道師Lyn Collins - Thinkなど )

例えば「High On Sunshine」では太陽をテーマとした楽曲をまとめています。

日差しのいい日に外出して、再生すると気分が盛り上がるような内容になっています。

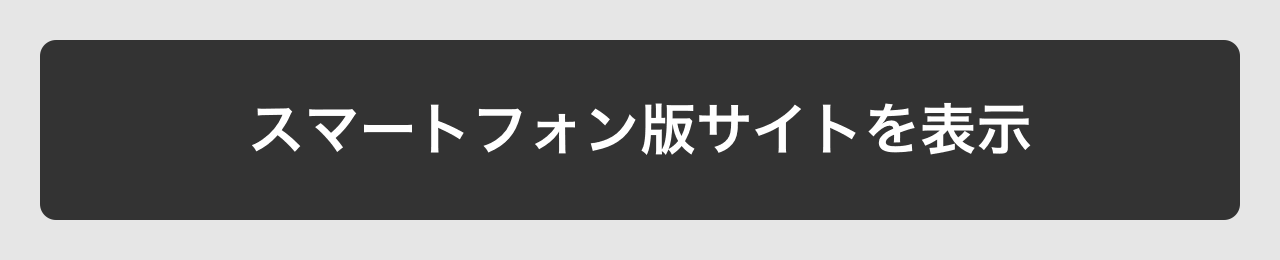

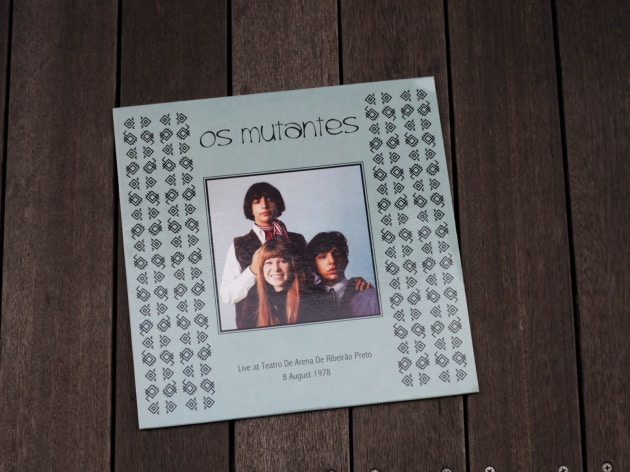

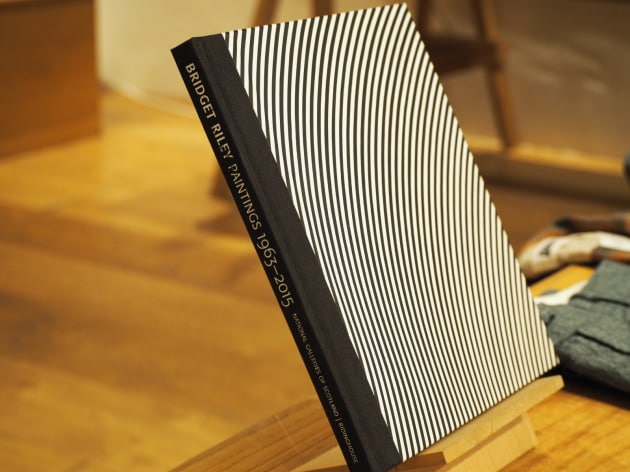

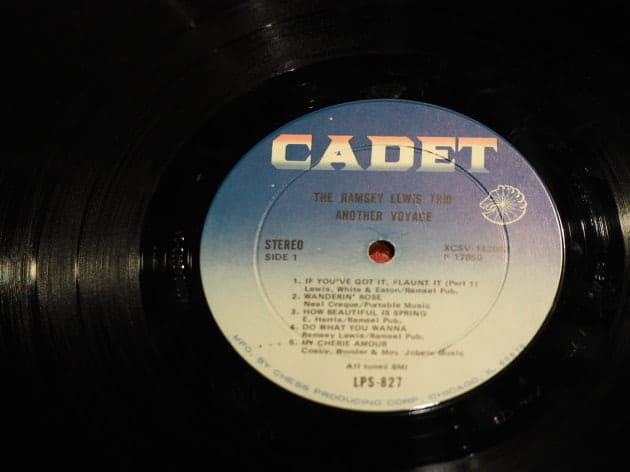

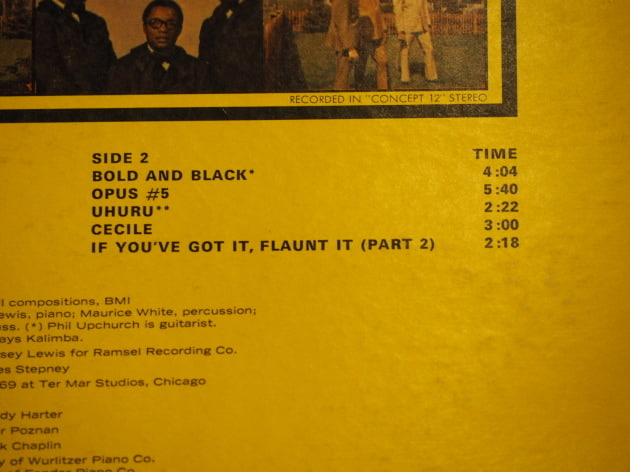

(私も大好きなNYアートロックの伝説的バンドThe Velevet Underground - Who Loves the Sunや、お店にレコードの置いてあるRamsey Lewis - Sun Goddessなど)

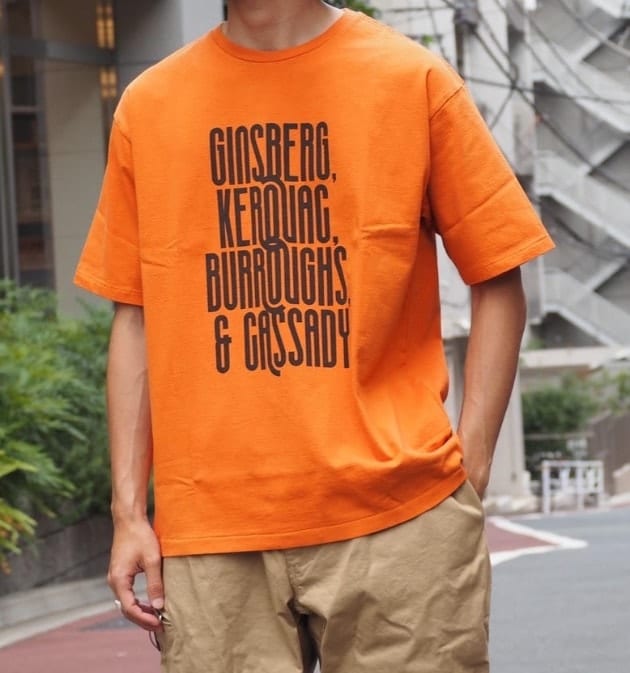

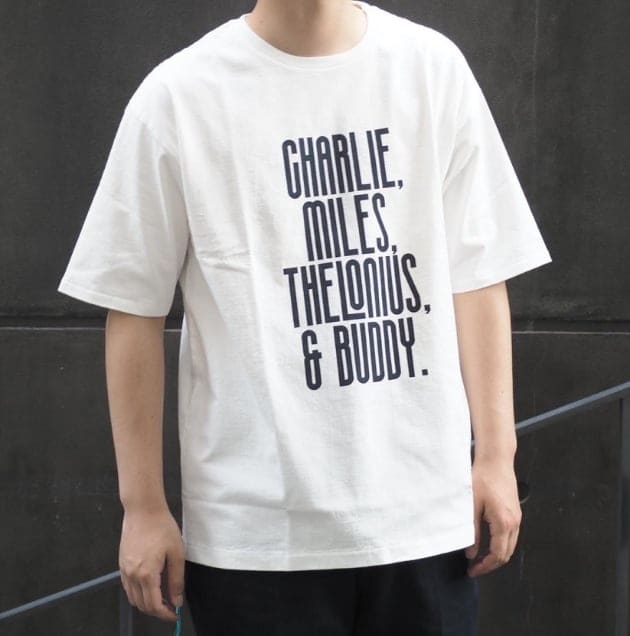

Pilgrim Surf+Supplyの洋服を着ながら音楽を流せば、とたんにニューヨークにひとっとびしたような気持ちになって、

相乗効果で洋服も音楽もさらに楽しめます。

サーフィンやキャンプの際のドライブミュージックやBGMにもうってつけ。

『Sound Cloud』無料で楽しめるサービスなので、ぜひプレイリストをチェックしてみてください。

(アプリをインストールして「Pilgrim Surf+Supply」と検索するとアカウントが表示されます!)

Do you know the app called "SoundCloud"?

This app is the same as YouTube. Instead of it is specialized in audio data. Pilgrim Surf+Supply does have an account on this platform.

Playlists on this account are edited with various themes.

For example, the theme of the list Wake Up Everybody is R&B and funk music. I would like to ply this in the mornig having a cup of coffee.

For another example, High On Sunshine is edited on the theme of the sun. It would be nice listing the list and ramble around under the sunshine.

Find your favorite playlists and play them during surfing or camping!