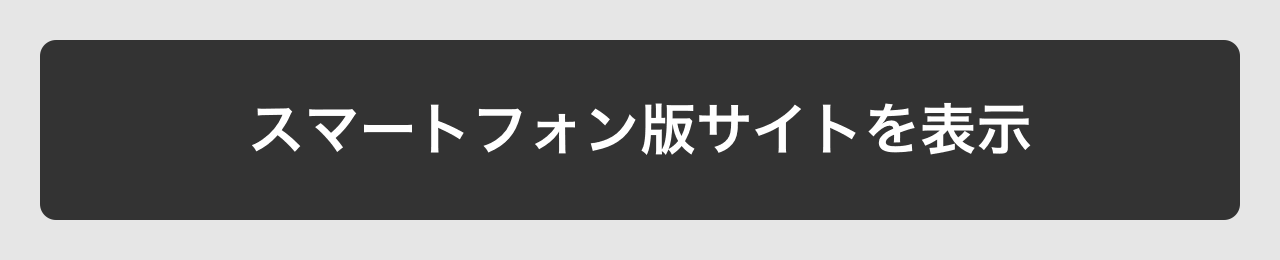

先週末よりスタートした、<松本民芸家具>企画展『松本民芸家具 Forming the Folk Art Interior』。

手仕事の力強さ溢れる、がらりと様変わりした店内を皆様に楽しんでいただけて嬉しい限りです。店内の様子はこちら

今回は本展でフォーカスを当てた「ラッシシリーズ」についてのお話を。

まだ畳に座卓が当たり前だった時代より、民藝運動の同人の助力を得ながら、東西の伝統を活かした新しいものづくりの可能性を切り開いてきた<松本民芸家具>。

ウィンザーチェアとともに代表的な仕事の一つであるラッシシリーズですが、素材探しや日本の家具作りの伝統技法に無かったラッシ編みの習得は難を極めたそう。

手探りの中で、素材は当時陶磁器などの緩衝材に用いられていた水草の一種、太藺(ふとい)草に着目。ラッシ編みは濱田庄司から蒐集品の古いラッシチェアが提供され、その解体と再生により技術習得されました。

その後多くの民藝運動同人による助力により名作が次々と生まれ、<松本民芸家具>を代表する製品へと成長していきます。

このブログをご覧の方なら日本民藝館に足を運んだことのある方も多いでしょう。

民藝館の彼処に置かれた<松本民芸家具>のラッシチェアに腰掛けたことはありますか?

長年使い込まれたラッシチェアは固く締まり、艶のある飴色でとても美しいですよね。

これが太藺草、そして職人の手仕事による魅力。

既に編まれた(縒られた)ロープやペーパーコードを用いた椅子とは違い、ラッシは職人が力を込めて草を縒りながら直接座枠に編み込んでいくため、非常に緩みの少ない仕上がりになるんですね。

<松本民芸家具>で初期に作られたラッシチェアは約80年経ったものも現役と言いますから、次の代へ受け継ぎながら歴史を刻むことができることでしょう。

こちらはビームス 神戸スタッフ安本が愛用する使い込まれた#63型ラダーバックチェア。ラッシの経年変化とともに背のラッカー塗装も色が透け良い雰囲気ですね。

実はこのラッシシリーズ、時代と共に生産農家が減少し、素材枯渇による生産存続の危機を乗り越えているんです。

唯一の生産農家も廃業せざるを得なくなった5年前、この仕事を絶やすまいと自社で生産することを決意。

静岡で生産されていた太藺草を、長野の寒い土地で同じように育てるには試行錯誤を重ねたそうですが、現在では生産も安定し、板座の家具と同じ程の納期で仕上げられるようになりました。

先頃<松本民芸家具>の池田素民さんが百貨店での催事を終え、新宿に立ち寄ってくださいました。

今年の太藺草の刈り取りは今週行われるとのこと。暑い中で大変な重労働だと思います。しかしこの汗水垂らす経験が、ものづくりは原材料を生産する方々の仕事の上で成り立つものだと改めて学ぶ機会になったのだそう。そして、この生産者の努力こそ民藝を残していくために伝えるべきこととお話しされる姿が印象的でした。

本展ではラッシの刈り取りから職人が編み込む映像をご覧いただけます。ご来店が難しい方も<松本民芸家具>公式YouTube「松本民芸家具の日々」でラッシ編みの仕事をご覧になってみてください。こちら

<松本民芸家具>の歴史と共に丁寧なものづくりの背景を知ることで、製品の奥行きがより深く感じられることでしょう。

今回ご用意したラッシシリーズは7型。

<松本民芸家具>#512型寝椅子

価格:¥400,400(税込)

商品番号:66-91-0191-079

<松本民芸家具>#517型ラッシチェア

価格:¥99,000(税込)

商品番号:66-91-0189-079

<松本民芸家具>#519型長スツール

価格:¥198,000(税込)

商品番号:66-92-0125-079

<松本民芸家具>520型ラッシチェア

価格:¥124,300(税込)

商品番号:66-91-0188-079

<松本民芸家具>#514型ラッシスツール

価格:¥88,000(税込)

商品番号:66-92-0123-079

<松本民芸家具>518型スツール

価格:¥66,000(税込)

商品番号:66-92-0052-079

<松本民芸家具>#222鞍型スツール

価格:¥90,200(税込)

商品番号:66-92-0126-079

詳しくは次回のブログでご紹介します。

期間中、開催店舗(ビームス公式オンラインショップ含む)にて<松本民芸家具>をご購入またはオーダーいただいたお客様に限り、BEAMS CLUBポイントが2倍になるキャンペーンを実施します。(※ポイントアップ分は有効期限が3ヶ月の期間限定ポイントです。)

▶︎これまでのイベントブログはこちらから

『松本民芸家具 Forming the Folk Art Interior』

会期:7/31(土)-8/15(日)

場所:BEAMS JAPAN 5階 fennica STUDIO

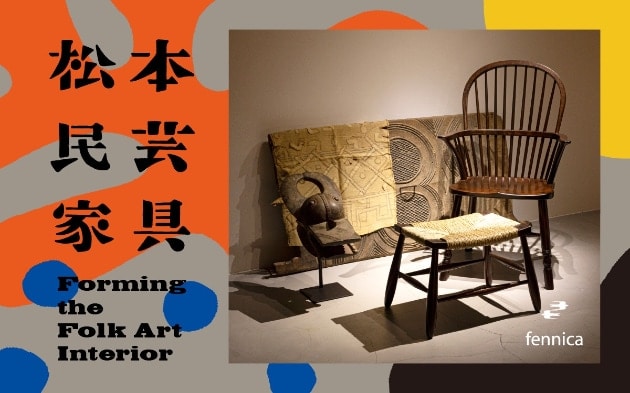

<fennica>に纏わるモノ、コトを発信していくコンテンツ“fennica things”vol.02「松本と松本民芸家具」もぜひご覧ください。

Mori