こんにちは!

<アートの飾り方> B GALLERYキュレーター 藤木宅其の1で、街中歩いていたら額に入った作品に目がいくようになったりした方がいたら嬉しく思っています。

さて今回は其の2!

おうちの楽しみ方で新しい発見があれば嬉しく思います。

①廊下

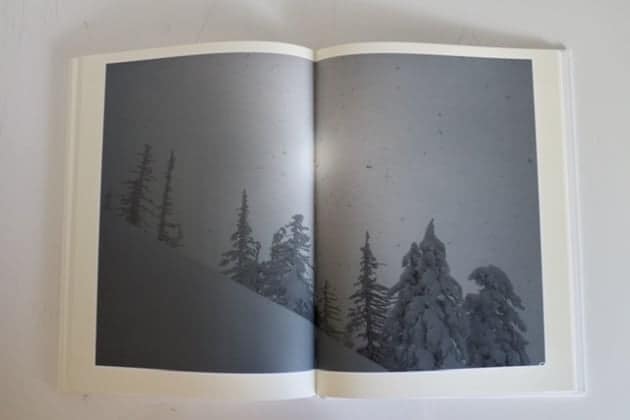

作品:野村佐紀子 (「SEX /SNOW」2013年)

赤色のカメラのバキューム:POETNIK

バーンと見入っちゃう写真とCDの山。

大きな作品は距離をとって鑑賞したいので、作品の前に

実寸より大きい被写体の足が美しいです。

個人的には作品の周りに自由に飾る写真も見どころの一つ。

まとまりが無さそうで、ある。ものがたくさんあるけどワクワクするような空間。

余談ですが、BEAMS JAPANの藤木のデスクもそんな感じ。

人のお家に行って、本棚を見るとその人の脳味噌がわかるという話をきいたことありますか?

わたしは藤木のデスクを見ると、何に今興味を持っているのか分かります。

今は石に惹かれているなぁとか、次は写真の作家の展示を行うのかな、とか。

聞けばわかるのですが、聞かなくてもわかるようなオープンマインドなデスクです。

④部屋

左:詩人の辺口芳典の作品。

右:Michael Jangのポスター(2017年)

「部屋の扉の上にも飾ります。その部屋の住人が好きな作品を飾ることで、「ここは自分の部屋だ!」と主張できたりもします。」

部屋の上にポスターや額の作品を。またドアには写真を。

自由に、好きに、楽しみながら壁に飾るのがポイントなようです。

⑤廊下

空山基の作品はトイレ横の廊下に。

この作品は宇宙でカメとウサギが◯◯◯◯している作品。

上には藤木が好きなフィンセント・ファン・ゴッホの『ひまわり』と日常的に使うサングラス。

日常的に使うものと作品を置くということから、作品も日常的に何かに使ってるのではないかと思いました。

ふとアイディアが閃いたり、あまり会わないけど大切な人をいつも心に留めていたり、小さな感動を見つけるのが上手だったり。

美術館に行った帰り道にワクワクが止まらず心が豊かになる気持ちや、知的好奇心が満たされたような気持ち。

アートはみんなのもので、人の心を自由にするものだとわたしは思っています。

藤木のアートの飾り方を見ていて、絵の飾り方はこうでないと!とか、写真はこう!とか一切なく、もっと自由に楽しみたいと思いました。自由にラフに、心の赴くままに。

藤木家のアートの飾り方、是非参考にしてみてはいかがでしょうか!

===============================

B GALLERY

Instagram:@b_gallery_official

Twitter:@B_GALLERY_

Face Book:B GALLERY

===============================